Von der KI-Idee zum Produkt

So optimiert ihr eure Entwicklungsprozesse

In der vergangenen Woche führten wir ein Gespräch mit dem technischen Leiter eines mittelständischen Unternehmens. In den vergangenen 18 Monaten hat sein Team mehrere KI-Pilotprojekte gestartet. Das Resultat? Drei der Projekte befanden sich weiterhin in der Entwicklungsphase, während eines bereits im Produktivbetrieb eingesetzt wurde – allerdings fand es kaum Anwendung. „Obwohl wir die Technologie haben, sehen wir den Nutzen bis jetzt nicht“, bemerkte er sichtlich frustriert.

Diese Geschichte hören nicht nur wir immer wieder. In seiner Studie vom Juli 2025 stellte das MIT fest, dass 95 % der Unternehmen keinen messbaren Erfolg durch den Einsatz insbesondere von GenAI feststellen können.

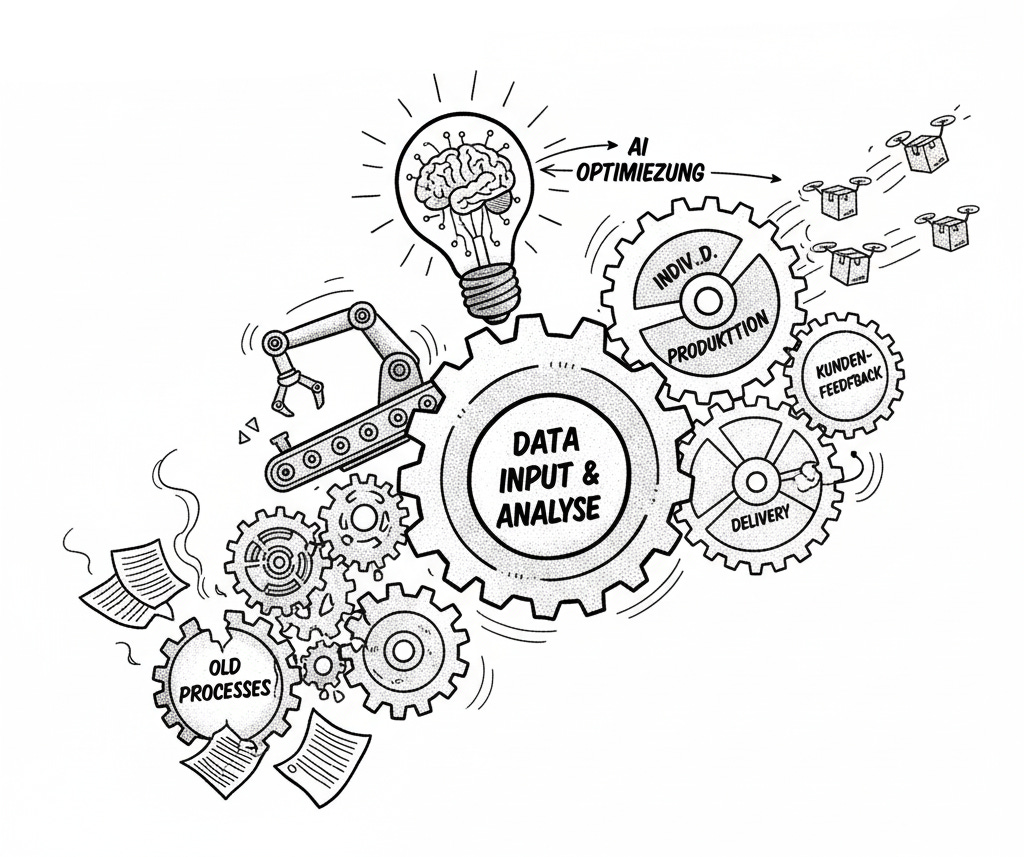

Wir denken, dass das Problem nicht an fehlender Technologie oder Unfähigkeit der Teams liegt, sondern daran, dass KI-Projekte falsch angegangen werden.

Das Problem: KI als isoliertes Feature

Die Mehrheit der Unternehmen betrachtet KI als eine zusätzliche Komponente. Ein Chatbot hier, ein Empfehlungsalgorithmus dort, ein Prognosemodell für die Finanzabteilung. Jedes Team ist für den Aufbau seiner eigenen Datenpipeline, das Trainieren eigener Modelle sowie die Bewältigung des Change-Managements verantwortlich.

Die Realität dahinter:

Team A braucht 6 Monate, um Kundendaten zu strukturieren

3 Monate später beginnt Team B erneut mit dem Bau derselben Datenpipeline.

Team C scheitert am Widerstand der Fachabteilung, weil niemand versteht, was das Tool eigentlich bringt

Jedes Projekt kostet dabei mehrere hunderttausend Euro. Der ROI? Bestenfalls marginal.

Der Wendepunkt: In Produkten denken, nicht in Projekten

Stell dir vor, dein Vertrieb wäre eine geschlossene Domäne. Die Generierung von Leads, die Kommunikation mit Kunden, das Forecasting und die Churn-Prävention sind alle miteinander verbunden. Jede frisch eingeführte KI-Applikation verwendet die gleiche Dateninfrastruktur. Jedes trainierte Modell verbessert das nächste. Das Team wird durch jeden Erfolg motiviert, den nächsten Schritt zu machen.

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis:

Ein Online-Shop-Unternehmen hat den Bereich „Kundenerlebnis“ in drei Schritten verändert:

Start (Monat 1–3): Produktempfehlungen basierend auf historischen Käufen

Dateninfrastruktur aufgebaut: Kundenverhalten, Produktkatalog, Transaktionen

Impact: +12 % Conversion bei wiederkehrenden Kunden

Ausbau (Monat 4–6): Dynamische Preisoptimierung für Bestandskunden

Nutzte die gleiche Dateninfrastruktur wie Schritt 1

Erweiterte Customer-Insights um Preissensitivität

Impact: +8 % Marge bei gleichbleibender Kundenzufriedenheit

Skalierung (Monat 7–9): Predictive Churn Prevention

Kombinierte Daten aus Schritt 1 und 2

Team hatte inzwischen Erfahrung und Vertrauen

Impact: –23 % Kundenabwanderung in der Risikogruppe

Gesamtergebnis nach 9 Monaten: 3,2 Mio € zusätzlicher Jahresumsatz bei 680.000 € Investment.

Warum dieser Ansatz funktioniert

1. Daten als Produkt, nicht als Abfallprodukt

In isolierten Projekten sind Daten ein notwendiges Übel. Im Produkt-Ansatz werden sie zum Asset. Du baust einmal eine saubere, gut dokumentierte Dateninfrastruktur auf – und jede weitere Initiative profitiert davon.

Konkret bedeutet das:

Einheitliche Datenqualität über alle Use Cases hinweg

Wiederverwendbare Features (z.B. “Customer Lifetime Value” einmal berechnen, überall nutzen)

Reduzierte Time-to-Market für neue KI-Anwendungen um 60-70%

Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht darin, die gesamte Organisation auf einmal umzukrempeln – ein solches Unterfangen ist zu komplex und birgt hohe Risiken. Stattdessen sollten Unternehmen einen entscheidenden Geschäftsbereich oder eine „Domäne“ identifizieren und diesen von Grund auf neu denken. Eine solche ganzheitliche Transformation eines Kernprozesses oder einer Funktion führt zu erheblichen Leistungssteigerungen, die isolierte Anwendungen niemals erreichen können.

Die Vorteile des Produkt-Ansatzes:

Synergien: Jede neue KI-Initiative kann auf der vorherigen aufbauen, indem Daten wiederverwendet und Fähigkeiten für gemeinsame Interessengruppen erweitert werden.

Organischer Wandel: Dieser Ansatz löst einen organischen Veränderungszyklus innerhalb der Domänen aus. Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter sehen, wie KI funktioniert und welche Vorteile sie bringt, entsteht eine Eigendynamik für den KI-Einsatz im gesamten Unternehmen.

Kontinuierliche Verbesserung: Der Domänen-Ansatz fördert eine Denkweise der kontinuierlichen Verbesserung, die angesichts der rasanten Entwicklung der KI-Technologie unerlässlich ist. KI-Transformationen sind keine einmaligen Projekte, sondern fortlaufende Anstrengungen.

2. Der Mensch vor der Technologie

Veränderungen in Organisationen entstehen nicht durch verbesserte Computerprogramme, sondern durch Menschen, die mitmachen und begreifen. Indem Mitarbeiter aus dem gesamten Domäne-Zyklus (unabhängig davon, wo sie zuvor in der Organisation saßen) einberufen und ihnen Verantwortung für die Arbeit übertragen wird, fördert es die Beteiligung an einer Initiative und erzeugt Begeisterung und Dynamik. Es ist wichtig, dass diese Faktoren berücksichtigt werden, damit Mitarbeiter bei der Entwicklung von Lösungen über das Übliche hinausdenken und dem Projekt dabei helfen, unvorhergesehene Hindernisse zu überwinden.

Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Im Rahmen des ersten Projekts erfährt das Vertriebsteam Folgendes: „Offenbar hat das KI-Tool unsere vielversprechendsten Leads zutreffend prognostiziert.“

Im zweiten Projekt stellen sie sich die Frage: „Können wir das auch für X verwenden?“

Beim dritten Projekt arbeiten sie an der Entwicklung ihrer eigenen Ideen.

Messbare Indikatoren:

Adoption-Rate steigt von typischen 30 % (isoliertes Projekt) auf 75–85 % (dritte Initiative in der Domäne)

Time-to-Value sinkt von durchschnittlich 8 Monaten auf 3–4 Monate

3. Prozesse, die mit der Technologie wachsen

Die Entwicklung der KI-Technologie schreitet rapide voran. GPT-4 jetzt, GPT-5 morgen, multimodale Modelle am Tag danach. Wer immer wieder von Null beginnt, der verliert.

Durch den Produkt-Ansatz werden Prozesse zur fortlaufenden Verbesserung etabliert:

Regelmäßige Model-Retraining-Cycles

A/B-Testing neuer Ansätze gegen etablierte Lösungen

Feedback-Loops zwischen Business und Data Science

Die Notwendigkeit ist echt

Während du diese Zeilen liest, optimiert ein Konkurrent möglicherweise bereits seine Lieferkette unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz. Ein Startup revolutioniert deine Industrie mit einem Geschäftsmodell, das auf KI zugeschnitten ist. Ein weiterer CEO genehmigte letzte Woche den Produkt-Ansatz für seinen Vertrieb.

Die gute Nachricht: Die meisten Unternehmen haben durch die COVID-Jahre bereits erste KI-Erfahrungen gesammelt. Teams sind aufgebaut. Erste Projekte laufen.

Die Herausforderung: Diese Punktlösungen in eine kohärente, domänenweite Transformation zu überführen.

Deine nächsten Schritte

Identifiziere eine kritische Domäne. Wo würden 20–30 % Effizienzsteigerung den größten Business-Impact haben?

Mappe die Datenlage: Welche Daten existieren bereits? Was fehlt? Was ist die Qualität?

Definiere 3–5 vernetzte Use Cases. Nicht isolierte Projekte, sondern eine zusammenhängende Transformationsstory

Starte klein, denke groß. Erstes Projekt in 8–12 Wochen live, aber mit Infrastruktur, die skaliert.

Weiterführende Ressourcen:

Framework für Domänen-Mapping – systematisches Vorgehen zur Identifikation der richtigen Domäne

Data Product Canvas – Template für die Konzeption von Daten als Produkt

KI-Readiness-Assessment – Evaluiere die Ausgangslage deiner Organisation.

Frage in die Community: Welche Domäne in eurem Unternehmen hätte das größte Transformationspotenzial? Und was hält euch aktuell davon ab, den ersten Schritt zu gehen?

Noch keine Data-Community?